ギャラリー / Gallery

このページでは、バーチャル京都構築のための様々な研究やweb-GIS制作に関わる情報を提供しています。

ここでは主に、「バーチャル京都」マップに掲載前の各種コンテンツや技術についてご紹介します。

vol.5

「バーチャル京都Webサイトの一年間〜アクセスログからみる閲覧状況の分析〜」

(2008.01.16 UPDATE)

vol.4

「明治中期の京都〜千年の都の百年前のすがた〜」(2007.11.03 UPDATE)

vol.3

「京都観光の今昔」(2007.10.08)

vol.2

「京都市新景観条例のシミュレーション」(2007.09.09)

vol.1

「五山の送り火をどこから見ますか?」(2007.08.05)

皆さんがご覧になっているこの「バーチャル京都」Webサイトは、2008年1月末をもちましてめでたく1周年を迎えます。 今まで(そして正に今このページに)アクセスいただいた皆さん本当にありがとうございます。 これからもWebを通して文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学) の研究成果を配信すると共に、今まで構築してきたコンテンツについてもさらに使いやすいサイトにしていきたいと 考えておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

2008年1月最初のギャラリーは、バーチャル京都Webサイトの「アクセスログ」

にスポットを当ててこの1年間(集計対象時期は1月〜10月末まで)を振り返ってみたいと思います。

なお、本サイトのアクセスログはWebサーバーに収録される通常のログ(Apache2.0.48)

とアクセス分析ツールのログ(Google Analytics)を使用して取得し分析しています。

もちろん、アクセスログのみでこのページを閲覧いただいている個人情報を特定することはできません。

<サイトの変遷とアクセス状況>

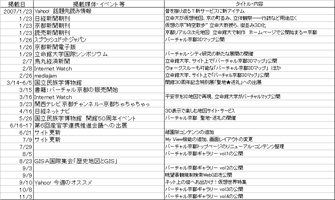

本Webサイトは、2007年1月22日に開設され以来多くのアクセスを頂きました。表はバーチャル京都Webサイトの更新の変遷とWebサイトがメディアに取り上げられた概要についてまとめたものです。これと合わせて合わせて図は、月ごとのサイトへのアクセス数を示しています。1月から10月末までの「セッション数」87,369、主要ページのページビュー数は、172,494でした。簡単に言うと、述べ(同一人物が複数回あるかもしれませんが)9万近くのユーザーからアクセスがありました。

月ごとのアクセス数は、開始当初に比べると7月頃までは減少の傾向にありました。しかしながら、8月以降はYahooのトップページにある特集記事の一部に掲載されたこともあり、急増しました。さらに7月以降はこのギャラリーを始めてコンテンツを拡充・整理したこともあり、特に8月期は各ページ自体に対してもアクセスいただきました。

※セッション数とは…バーチャル京都のWebページに接続して行う一連の処理…例えばいろいろなページを閲覧して離脱するまで…を1とカウントした数です。

※ページビュー数とは…バーチャル京都Webサイトにある各ページ(地図だけではなく、目次やギャラリー、研究成果など)ごとをカウントした数です。

(画像をクリックすると拡大画像が表示されます。)

(画像をクリックすると拡大画像が表示されます。)

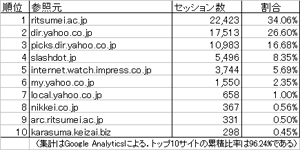

<どのWebサイトからたどり着き、どのページを見ているのか?>

以上はアクセス状況の概要ですが、それではどのサイトを経由して本Webサイトをご覧になっている人が多いのでしょうか。下の図表は、本ページにたどりつく直前のWebページ(リファラー)と、本Webサイトの主なコンテンツ(トップページ、2Dマップ、3Dマップ、3Dウォークスルーモード)へのアクセス状況について示しています。これを見ると、意外にも(?)3Dウォークスルーモードへのアクセスが全期間を通じて思ったより少ないことがわかりました。

まだご覧になっていない方は、ぜひ!ご覧下さい。(バーチャル京都3Dマップの右上の「フライスルー」というボタンを押すとご覧頂けます)

(画像をクリックすると拡大画像が表示されます。)

(画像をクリックすると拡大画像が表示されます。)

(画像をクリックすると拡大画像が表示されます。)

<バーチャル空間上のどの場所がよく見られているのか?>

次に、Webサイト上に復原した(バーチャル)京都のどこがよく見られているのでしょうか。下図は期間中にアクセスの多かった地域(ここでは、250mメッシュで区分しています)のアクセス頻度を図に示したものです。○で示した箇所は、バーチャル京都の左画面にある「ランドマーク」に登録されているコンテンツの場所であり、都心地区を合わせてこれらの周辺へのアクセス頻度が高いことがわかります。

さらに、ランドマークなど目立ったコンテンツが現在のところまで配置されていないにも関わらず、「嵐山」や「蹴上」周辺など京都の観光地としても人気のスポットの幾つかにもアクセスが集中しています。このことから、このWebサイト上で公開しているコンテンツ以外にも興味を持っていただき、例えば自分の家の近所や観光地といった京都の様々な場所を様々な目的を持って閲覧されていることがわかりました。

以上のように、このバーチャル京都Webサイトがどのように閲覧されているかについて多角的に分析することで、今まであまり明らかにされてこなかったバーチャル空間における空間選好(どのような場所やコンテンツが多くのユーザーに見られているのか?その理由は何か?)を推定する手がかりになります。

今後は、客観的な指標としてアクセスログを引き続き分析することはもちろんのことですが、モニター調査を通してさらに具体的な動向を明らかにすることも考えています。